私たち研究グループの研究・Research of our group

今も続くダイオキシン汚染

この研究が開始された平成13年には、すでに「環境ホルモン」という言葉が、世間に知れ渡っていました。その中でもダイオキシン類による環境汚染は報道をにぎわす機会が多く、国民の最大関心事のひとつでした。ダイオキシン類の毒性については発ガン性や催奇形性などさまざまなものが報告されていましたが、当時、なぜか中枢神経毒性の存在は否定的に扱われていました。母乳による乳児汚染についても、厚生省(当時)は、「母乳を介して母体から乳児へ大量のダイオキシンが移動する」(下の新聞記事を参照)という事実を認めていたにもかかわらず、「健康影響は無視できる」とし、母乳保育を推奨しました。「疑わしきは罰する」という原則にたたねばならないはずの生活安全行政の流れに反した事実上の母乳安全宣言でした。母乳に含まれるダイオキシンの危険性を指摘することによって、妊婦に必要以上の不安を与えることが予想されたためと推察できます。ダイオキシンの発生源を断つことにより人体汚染を将来的に軽減しようとする当時の方針は、長期的対策としては最善のものであったのかも知れません。

しかし、当時の知識であっても、胎児/乳児期におけるダイオキシン摂取が脳に重大な影響を与えることは推察できました。現に私たちの研究グループの他にも、ダイオキシンの中枢毒性を研究テーマに掲げたグループは世界的にはいくつも存在していました。2002年のバルセロナで行われたダイオキシン国際学会では、私たちと同じ視線でダイオキシン脳症を捉える十数グループの研究報告があり、私たちはその数と豊富な研究データに驚かされました。その後我が国でも、ダイオキシン脳影響に関する研究報告が急激に増加し、科学者の間ではダイオキシン脳障害の存在が広く認識されるに至りました。

私たちが研究を開始してから2年経過した2003年頃には、ダイオキシン類の環境放出が著しく抑制されるようになりました。それに伴いダイオキシン報道も急激にその数が減少していきました。国民は、あたかもダイオキシン汚染が終息したかのような印象を抱き初め、一部には、「ダイオキシンの毒性は取るに足らない」とする論調も見られるようになりました。「ダイオキシン類は人類最悪の環境毒だ」と言われながらも、明瞭なダイオキシン公害病の報告はなされることはなく、そのような論調が広く受け入れられ、国民の関心から外れていったのだと思います。

しかし、現在でも、ダイオキシン汚染は終わったわけではありません。ダイオキシン類は自然界では非分解性であるので、その放出が厳しく抑制されている現在でも、環境中(特に海底)に蓄積されたダイオキシン量はそれほど減少しているわけではありません。そのため、現在でも、無視できない量のダイオキシンが、食物連鎖を介して人の体内に取り込まれ続けています。人体におけるダイオキシンの半減期は7年半とも11年とも言われ、年齢を重ねるにつれてダイオキシンの体内蓄積量は増加していきます。そしてダイオキシン類は、人体を半永久的にむしばみ続けます。胎盤・母乳を介して母親から胎児・乳児へ、世代を越えて汚染が継続していきます。ダイオキシン放出規制だけでは人体汚染をくい止めることはできません。私たち大人はいまそのことをしっかりと再認識し、ダイオキシンの子どもの脳への影響を最小限に食い止めなければなりません。下の記事では、「ダイオキシン健康影響が1歳児では確認できなかった」と記載されていますが、ダイオキシン脳影響が発現するのは思春期以降のことです。

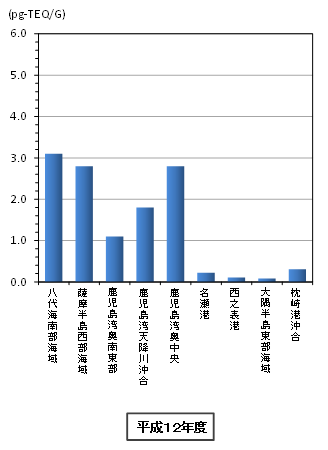

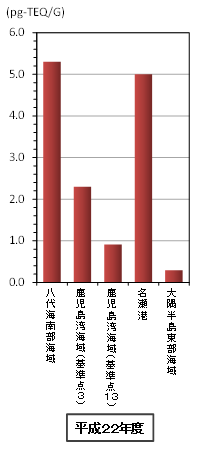

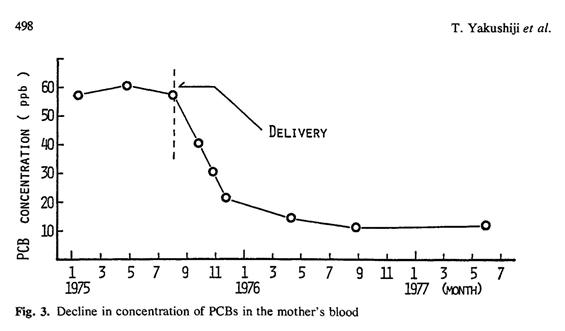

下の2つのグラフは鹿児島県の海域の底質内(海底の堆積物内)に含まれるダイオキシン量を示したものです。左は平成12年度の調査、右のグラフは平成22年度の調査です。この10年間、環境中へのダイオキシン放出は限りなく抑制されてきました。しかし、鹿児島県の調査は、海の汚染はこの10年間で大きく変化していないことを示しています。県の担当者は、「環境への新たなダイオキシン放出は少ないが、地上のダイオキシンが雨水の流れに従って海域に運ばれるなどして蓄積されている」という認識を示しました。しかし、私たちはそのことよりも、10年経過してもダイオキシンの分解がいっこうに進んでいないことに警鐘を鳴らしたいと思います。ダイオキシンを含んだ底質に生きるプランクトンがダイオキシンを取り込み、それを小型魚が食べ、大型魚がさらにそれを食べ、次に私たち人間がダイオキシンを蓄積した魚を食べます(ダイオキシンは約98%が食事から摂取されています)。食物連鎖はこれでは終わらず、次は、赤ちゃんが母親の身体に蓄えられたダイオキシンを母乳と共に一気に取り込みます。母乳に含まれるダイオキシン類の量は現在では著しく減少しましたが、それでも新生児は一日許容摂取量をはるかに超えた量のダイオキシンを母乳から摂取しています。半年間の哺乳でお母さんの身体はだいぶきれいになるという研究報告があります(下の研究報告を参照)。母乳に含まれるダイオキシンの脳影響は、摂取した乳児期においてすぐに現れるのではなく、思春期またはそれ以降に発現すると考えられています。そのため、母乳ダイオキシンと脳影響の関連性は見えにくくなっています。(一番下の図を参照してください。)

(赤ちゃんにとっても母親にとっても母乳が大切であることは論を待ちません。WHOも母乳を推奨しています。矛盾するかも知れませんが、脳科学者である私たちも、母乳の大切さを考えればダイオキシン汚染などは取るに足らないと信じています。母乳を絶つのではなく、子どものダイオキシン摂取量を減らす工夫をすべきです。政府もダイオキシンの摂取量を減らす精力的な努力を続けてきました。母乳中のダイオキシン量が著しく減少したことがそのことを実証しています。他のページに動物実験による中枢毒性試験を取り上げましたが、環境とは異なる条件下で調査を行ったものです。そのまま人にあてはめることはできません。)

上の2つのグラフは鹿児島県の海域から採取した底質(海底の泥)の中から検出されたダイオキシン類の量を示しています。同一地名であっても泥を採取した場所が同じであるとは限りませんので単純に両者を比較することはできませんが(必ずしも経年変化を示すものではありません)、底質中のダイオキシン類はこの10年で減少したのではなく むしろ増加している、という印象を受けます。ダイオキシンの大気中濃度および環境水中濃度は、新たな放出が抑制されれば低下します。しかし、海中のダイオキシンは今でも減ってはいないと推察されます。(平成22年の調査において、鹿児島湾海域の基準点3は鹿児島湾奥中央(桜島北方沖合)、基準点13は鹿児島湾中央(桜島南方沖合)です。)

上のグラフは出産前と出産後の母親の血液中PCB(ポリ塩化ビフェニール:環境ホルモンの一種)濃度の変化を調べたものです。分娩前の母親の血中PCB濃度はほぼ一定ですが、分娩後の数ヶ月間で血中PCB濃度が急激に減少したことが示されています。環境中のPCB類にはコプラナーPCBなどのダイオキシン類が含有されていたと考えられます。(Yakushiji et al., 1978: Arch. Environm. Contam. Toxicol., 7:493-504からの引用です。)

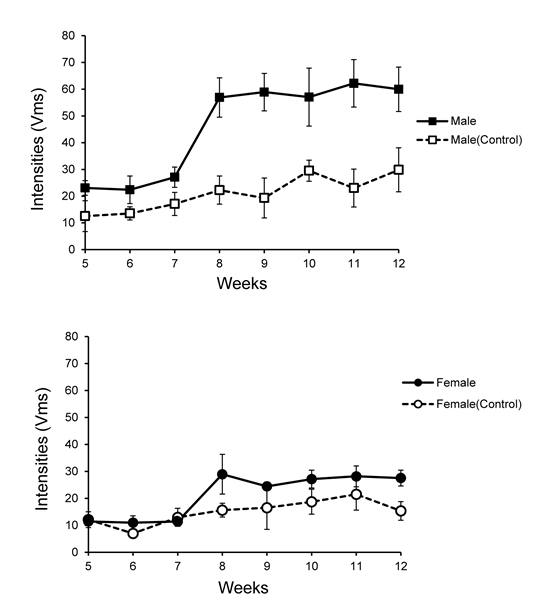

上のグラフは、微量のダイオキシンを食べた母マウスから産まれた産仔(子マウス)の若年期から成獣に至るまでの対物攻撃行動の変化を調べたものです。オスマウス(左)では、生後8週(思春期頃)に突然、強い対物攻撃行動を発症しました。メスマウス(右)でも若干、対物攻撃行動が増強しましたが、オスマウスほどではありません。この調査は、ダイオキシンを胎盤または母乳から取り込んだ子どもが、思春期になって突然、異常行動を発現することを示唆しています。ダイオキシン脳症は思春期にその症状が現れると考えられます。(鹿児島純心大学 大学院人間科学研究科紀要、第8号、3~10頁, 2013年から引用)