- 攻撃行動計測システム(ARM-Ⅱ)About Aggressive Behavior Measurement System, model ARM-Ⅱ

- 攻撃行動試験の実験手技Experimental Procedures for Aggressive Behavior Measuring

- 攻撃行動試験の留意点Key considerations for conducting aggressive behavior tests using ARM-II

- ARM-ⅡにできることWhat ARM-Ⅱ can do

-

販売 Sales

バイオリサーチセンター(株)

Bioresearch Center Co. Ltd.

https://product.brck.co.jp/maker/e/expresap/arm-2製造 Manufaturing

エクスプレスAP(ExpResAP)

Experimental Research Apparatus Laboratory

https://expresap.com研究支援 Research Support

Kagoshima University, Japan

Kento Igarashi, Ph.D.

Satoshi Kuchiiwa, Ph.D.

Toshiko Kuchiiwa, Ph.D.

https://www.kuchiiwa.jp

攻撃行動計測システム ARM-Ⅱ: Aggression Response Meter Ⅱ

攻撃行動計測システム(ARM-Ⅱ)About Aggressive Behavior Measurement System, model ARM-Ⅱ

私ども研究グループが開発した攻撃行動計測システム(Aggression Response Meter, ARM)は、マウスの攻撃行動の強度と攻撃発現頻度を計測する研究用機器です。かって室町機械株式会社が製造販売を行っておりましたが、現在はエクスプレスAP(ExpResAP:代表 村上理)が製造し、バイオリサーチセンター(株)が販売を担当しています。

ARMの使用法は非常に簡単です。実験者は、まず、ARMの動物チャンバーにマウスを導き入れます。マウスを少し休ませた後、マウスの後肢または腹部に一定の弱い機械的刺激を与えて挑発し、マウスを精神的にイライラした状態にします。引き続いて、マウスの眼前に2本の刺激棒を提示し、マウスの棒に対する噛みつき行動(Aggressive Biting Behavior, ABB)の頻度と強度を計測します。マウスに病的な易怒性(Pathological Irritability)があれば、マウスは棒に噛みつき行動を仕掛けますが、マウスが精神的に安定していれば、この刺激を無視します。これによりマウスの攻撃性を評価します。

エクスプレスAP社製のARM(型式ARM-Ⅱ)は付属の専用ソフトウェアをダウンロードしたパソコンと接続して使用します。試験中のデータはディスプレイ上にグラフと計測値で表示されますので、実験者は毎回の試技ごとにデータを確認することができます。また実験データのすべてが自動保存され、計測値は自動的にCSVファイルにエクスポートされます。実験者は計測セッション終了後直ちに、エクセル等の表計算ソフトで実験データの整理と評価を行うことができます。ARM-Ⅱは15分足らずの短時間で実験動物1匹の攻撃性を評価できます。

ARM-Ⅱのシステム構成および使用法は、ARM-Ⅱの旧機である室町機械製ARM-001とほぼ同じですので、室町機械のARM解説ビデオを参考にしてください。大学院生用に作成したビデオですが、研究者の方にも参考にしていただいています。

ARM-Ⅱの構造・計測の仕組み・実験プロトコール・挑発セッションと計測セッション

The structure, measurement mechanism, experimental protocols, provocation sessions, and measurement sessions of ARM-II

The Aggressive Behavior Measuring System (Aggression Response Meter: ARM), developed by our research group(S. Kuchiiwa, T. Kuchiiwa, O. Murakami), is a research device designed to measure the intensity and frequency of aggressive biting behavior(ABB)in mice. The ARM was previously manufactured and sold by Muromachi Kikai Co., Ltd., but is currently produced by ExpressAP (represented by Mr. Murakami), with sales handled by BioResearch Center Co., Ltd.

The usage of the ARM is very simple. The experimenter first introduces the mouse into the ARM's animal chamber. After allowing the mouse to rest for a bit, a series of mild mechanical stimuli are applied to the mouse's hind legs or abdomen to provoke and mentally agitate the mouse. Following this, two stimulus rods are presented in front of the mouse 30 times, and the frequency and intensity of the mouse's ABB are measured. If the mouse exhibits pathological irritability, it will engage in biting behavior toward the rods, but if the mouse is mentally stable, it will ignore this stimulus. This allows for the assessment of the mouse's aggression.

The ExpressAP's ARM (Model ARM-II) is used by connecting it to a personal computer. Through the dedicated software, the data during the experiment is displayed on the screen in graphs and measurements, allowing the experimenter to check the data after each trial. Additionally, all experimental data is automatically saved, and the measurements are automatically exported to a CSV file. After the measurement session is finished, the experimenter can immediately organize and evaluate the experimental data using spreadsheet software such as Excel. The ARM-II can assess the aggression of one experimental animal in less than 15 minutes.

The system configuration and usage of the ARM-II are almost identical to its predecessor, the Muromachi ARM-001. Therefore, please refer to Muromachi ARM-001 instructional video for guidance. This video was created for graduate students but is also intended for use by researchers.

攻撃行動試験の実験手技Experimental Procedures for Aggressive Behavior Measuring

1)ARM-Ⅱは対物攻撃行動を定量する

ARM-II allows for the quantitative measurement of aggressive behavior

現在の攻撃行動試験の主流はレジデント-イントルーダー試験ですが、この試験はオス動物の “性行動の一部として発現する攻撃行動” を計測する試験です。オス動物がメスやテリトリーを守るために、ホームケージに侵入してくる他のオス(イントルーダー)に対して家主のオス(レジデント)が攻撃を仕掛ける様子を実験者が観察し、動物の攻撃性の強さを評価します。これに対し、ARM-Ⅱは、実験動物(マウス)の“イライラや怒り(易怒性)” に起因して発現する攻撃行動を計測する“心の状態を探る装置”です。(ビデオをご覧下さい。)

Currently, the predominant method for assessing aggressive behaviors is the Resident-Intruder test. This test measures aggressive behaviors that appears as a part of male animals' "sexual behavior." In this test, researchers record the aggression displayed by resident males towards intruder males who enter their home cages using video recordings. Subsequently, the intensity of the animals' aggression is evaluated by the researcher. In contrast, ARM II is a "device for exploring the mental state" that measures aggressive behaviors expressed by experimental animals (mice) due to "irritation and anger". (Please watch the video below featured in the Japanese version, with English subtitles enabled.)

レジデント-イントルーダー試験と対物攻撃行動試験

Resident-Intruder test and Aggressive behavior to inanimate object. The Resident-Intruder test is a test of aggression in male animals' sexual behavior. On the other hand, the ARM-II test is a quantitative test of emotional aggression in mice.

ARM-Ⅱによる試験は2部構成で行われます。最初に“挑発セッション”を行い、次に“計測セッション”を行います。挑発セッションは、マウスの後ろ足を2本の太い金属棒で軽く突き上げ、動物のイライラ(怒り)を誘います。金属棒の動きは比較的遅いので、痛みを感じることはなく、正常なマウスなら、それを気にすることはありません。ところが、精神疾患モデルマウスは、その些細な刺激が煩わしく感じるのでしょう。何度も何度もそれを繰り返されると、じっとしていられず、後肢で激しく棒を蹴り払います。これを30回(5分)も繰り返されるとマウスの怒りは頂点に達し、次の “計測セッション”では、顎の下に上昇してくる2本の棒のいずれかに激しく噛みつきます。棒は15mm間隔で2本あり、顎の両脇で停止するので、マウスの頭部を強く突き上げることはありません。正常な動物では床下から上昇してくる棒には無関心ですが、精神疾患モデルマウスはそれに我慢がならず噛みつきます。ストレスモデルマウスにおいて、“ストレス負荷期間の長さ”と“噛みつき強度”との間には強い相関関係があることが証明されていますので、心の病が強ければ強いほど、強い力で激しく噛み付くと考えられています。(Kuchiiwa & Kuchiiwa, 2014)

ARM-Ⅱは、マウスの棒に噛み付く攻撃行動(対物攻撃行動)を力学的に自動計測しますので、実験結果に主観が入り込む余地がありません。ARM-Ⅱの試験結果は、メスの性周期にも影響を受けませんので、攻撃行動の雌雄差検出が容易です。向精神薬は男女で効き方が違うという報告がありますが、ARM-Ⅱを用いれば、その事実は明瞭に見えてきます。

Testing with ARM-II consists of two sessions. First, a 'provocation session' is conducted, followed by a 'measurement session.' During the provocation session, the hind legs of the mice are lightly pushed up with two thick metal rods to induce irritation (anger) in the mice. The movement of the metal rods is relatively slow, so it does not cause pain, and normal mice do not pay much attention to it. However, in the case of psychiatric disorder model mice, they find these minor stimuli bothersome. When repeated multiple times, they cannot stay still and vigorously kick the rods away with their hind legs. After repeating this 30 times (5 minutes), the mice's anger reaches its peak, and in the subsequent 'measurement session,' they fiercely bite one of the two rods rising under their chin. The rods are positioned at 15mm intervals and stop on either side of the chin, so they do not forcefully push up the mouse's head. Normal animals are indifferent to the rods rising from below, but psychiatric disorder model mice cannot tolerate them and bite them. In stress model mice, a strong correlation has been demonstrated between the 'duration of stress exposure' and 'biting intensity,' suggesting that the stronger the mental illness, the more vigorously they bite. (Kuchiiwa & Kuchiiwa, 2014, J. Neurosci. Meth., 228: 27-34)

ARM II mechanically and automatically measures aggressive biting behavior, thus eliminating the subjective judgment of the experimenter. ARM II tests are not influenced by the female sexual cycle, allowing experiments to be conducted with female mice at any time. ARM II excels at detecting gender differences in emotional aggression. While there have been reports of gender-specific effects of psychotropic drugs, detecting gender differences in drug efficacy using ARM II is straightforward.

正常マウスの挑発セッション

Provocation session for normal mice

正常マウスの計測セッション

Measurement session for normal mice

精神異常モデルマウスの挑発セッション

Provocation session for mental disorder mice

精神異常モデルマウスの計測セッション

Measurement session for mental disorder mice

2)ARM-Ⅱの使用法

How to Use Aggression behavior measurement system

①ARM-Ⅱの設置と設定 Installation and Configuration of ARM-Ⅱ

ARM-Ⅱ実験は、マウスの居住空間内で実施することを推奨いたします。実験前に動物飼育室から他の実験室までマウスを運んでしまうと、マウスに余計なストレスがかかってしまいますので、攻撃行動が強化される可能性があります。動物飼育室とは異なる実験室で計測を行うときには、ストレス負荷に注意を払ってください。ARM-Ⅱ実験は動物飼育室内で実施した方がデータが安定します。

ARM-Ⅱは、刺激棒の上昇速度が100mm/s、床から約10 mmの高さで1秒間停止するように設定されています。1セッション内に、この動作を10秒間隔で30回、5分間繰り返すようにプログラムされています(Kuchiiwa and Kuchiiwa, 2014)。世界中の研究者が画一的条件下で実験を行うことで、実験データの比較が容易になります。特別な理由がない限り、この設定のままで実験を実施することをお薦めします。

The ARM-II experiment is recommended to be conducted within the mouse housing room. Bringing mice from the animal housing room to another laboratory before the experiment may cause additional stress to the mice, potentially reinforcing aggressive behavior. When conducting measurements in a laboratory different from the animal housing room, please be mindful of the stress load. It is more stable to conduct the ARM-II experiment within the animal housing room.

The ARM-II is set to have a stimulus bar rise speed of 100 mm/s and pause for 1 second at a height of approximately 10 mm from the floor. Within one session, this action is programmed to be repeated 30 times at 10-second intervals, lasting 5 minutes (Kuchiiwa and Kuchiiwa, 2014). Conducting experiments under uniform conditions worldwide makes it easier to compare experimental data. Unless there are specific reasons not to, it is recommended to conduct the experiment with these settings.

②実験に使用するマウスの取り扱い Handling of mice planned for use in experiments

実験動物業者から購入して間もないマウスはARM-Ⅱ試験には向きません。研究施設に到着する前にどのようなストレス負荷を受けてきたか、研究者には分からないからです。実験に使用するマウスは、できれば自分で繁殖し、自分で世話をしたマウスがお薦めです。

攻撃行動計測時に、実験者自身がマウスのストレス要因になってしまうと精確な計測が行えません。実験者はマウスのストレス対象とならないように、普段からマウスと親密な関係を築いておくことが必要です。そのために、実験者は、頻繁にマウスの飼育室に出入りし、マウスの世話を自分で行い、マウスと空間を共有する時間を長く作ります。マウスに自分の臭いを記憶してもらい、触られても不安を抱かない相互関係を築きます。床替えの時には、素手でマウスの尻尾の付け根を掴んで新しい清潔なケージに移動します。実験開始に動物をチャンバーに導き入れる操作を行いますが、この操作とマウスのケージ移動の動作は共通しているからです。実験前にマウスに余分なストレスを与えると実験データに影響が出る可能性がありますので、普段からマウスに尻尾を掴んで持ち上げられることに慣れてもらうことが必要です。グローブを使用しない理由は、マウスが臭いで人間を識別しているからです。グローブを装着してマウスを扱うと、マウスの攻撃反応が増強します。普段から慣れ親しんだ臭いの実験者に対しては、マウスはストレスを感じないのだと考えられます。

マウスの飼育ケージ内に、ARM-Ⅱの動物チャンバーと同じ大きさの円筒を入れておくことをお薦めします。マウスは狭い場所に入り込む習性がありますので、マウスはその円筒に出入りし、円筒を遊具として遊びます。普段からこの動作を繰り返していると、マウスは実験時に自分から進んで動物チャンバー内に入ってくれます。マウスを無理に動物チャンバーに入れると、攻撃行動が強化されます。

Mice purchased from experimental animal suppliers are not suitable for ARM-II testing soon after acquisition. This is because researchers do not know what kind of stress the mice have been subjected to before arriving at the research facility. It is recommended that mice planned for use in experiments should ideally be bred and cared for by the researchers themselves.

During aggression behavior measurement, if the experimenter themselves becomes a source of stress for the mice, accurate measurements cannot be obtained. Experimenters need to establish an intimate relationship with the mice to ensure they do not become stressors. To achieve this, experimenters should frequently enter the mouse housing area, personally care for the mice, and spend a lot of time sharing space with the mice. This helps the mice remember the experimenter's scent and build a relationship where they do not feel anxious when touched. During cage changes, mice should be moved to a new clean cage by gently grasping the base of their tail with bare hands. The procedure of guiding animals into chambers during experiments is similar to moving mice between cages. Since adding extra stress to the mice during experiments can affect the data, it is necessary for the mice to become accustomed to being lifted by their tails. The reason for not using gloves is that mice identify humans by their scent. Wearing gloves while handling mice can intensify their aggressive responses. Mice do not feel stressed with experimenters they are familiar with and accustomed to their scent.

It is recommended to place a cylinder of the same size as the ARM-II animal chamber inside the mice's housing cage. Mice have a habit of entering narrow spaces, so they will enter and play with the cylinder as a toy. By repeating this behavior regularly, mice will willingly enter the animal chamber during experiments. Forcing mice into the animal chamber can enhance their aggressive behavior.

③チャンバーへの導入 Introduction of Mice into the Animal Chamber

実験開始前にマウスをチャンバー内に導き入れます。マウスの尻尾の付け根を掴んで持ち上げ、手のひらにマウスを載せ、鼻先をチャンバーの入口に据えます。すると、マウスは自分からチャンバー内に入っていきます。もし、チャンバー内に入ってくれないときは、無理にチャンバーに入れてはなりません。実験前にマウスにストレスを与えてしまうと、実験データに影響が現れます。余計なストレスを与えてしまった場合は、そのマウスのその日の実験は中止すべきです。(下のビデオの後半にマウスのチャンバー導入法の解説があります。)

Before starting the experiment, mice are introduced into the animal chamber of ARM-Ⅱ. Gently grasp the base of the mouse's tail with your bare hand, lift it, place the mouse on your palm, and position its nose at the entrance of the chamber. The mouse will then enter the chamber on its own. If the mouse does not enter the chamber voluntarily, it should not be forcibly placed inside. Subjecting the mouse to stress before the experiment can affect the experimental data. If the mouse becomes agitated when placing it in the animal chamber, it is advisable to cancel the experiment for that day.

(An explanation of the method for introducing mice into the animal chamber can be found in the second half of the video below.)

④“挑発セッション”の実施 Implementation of Provocation Session

チャンバー内に入ったマウスは、しばらくの間、探索行動を行いますが、しばらくすると落ち着きますので、それまで数分間、待ちます。マウスが落ち着いたら、“挑発セッション”を開始ししてください。

実験者はARM-Ⅱの移動装置のグリップを掴み、手動で刺激棒をマウスの後肢の足底の位置に移動します。ARM-Ⅱの開始ボタンを押すと、2本の刺激棒が上昇し、マウスの足底または腹部を押し上げます。刺激棒は上昇した状態で1秒間停止したあとに下降し、第1回目の挑発刺激が終了します。その9秒後に再度、2本の刺激棒が上昇します。実験者はその時までに、動物の後肢の位置を観察し、その位置に2本の刺激棒をセットします。“挑発セッション”では、この動作を30回(5分間)、行います。マウスに易怒性があれば、マウスは苛立ちを露わにし、激しく2本の刺激棒を蹴り払います。一方、正常な動物は刺激棒の接触を無視します。

Upon entering the animal chamber, the mouse engages in exploratory behavior for a while, but after a while, it settles down. Please wait for a few minutes until the mouse has settled. Once the mouse is calm, please begin the 'provocation session.' The experimenter grips the handle of the ARM II's positioning device and manually moves the stimulator rods to the position of the mouse's hind paw sole. Upon pressing the start button of ARM II, two stimulator rods rise and press against the sole or abdomen of the mouse. The stimulator rods stop in the raised position for one second and then descend, concluding the first provocation stimulus. Nine seconds later, the two stimulator rods rise again. The experimenter observes the position of the animal’s hind limbs and positions the two stimulator rods at the location. In the 'provocation session,' this action is repeated 30 times (for five minutes). If the mouse is irritable, it will show signs of agitation and vigorously kick the two stimulator rods. Conversely, a normal animal will ignore the contact with the stimulator rods."

⑤“計測セッション”の実施 Implementation of the 'Measurement Session

“挑発セッション”が終了したら、間を置かずに“計測セッシンを”開始してください。“計測セッション”の実施要領は“挑発セッション”と同じですが、2本の刺激棒を上昇させる位置はマウスの目の位置のレベルに変更します。ARM-Ⅱの開始ボタンを押すと、2本の刺激棒が上昇し、マウスの顎の両側で停止します。マウスが上を向いていれば、2本の刺激棒はマウスの頭部に接触しません。マウスが下を向いていれば、2本の刺激棒はマウスの顎の両脇を上昇します。マウスが左右どちらかを向いていれば、刺激棒のうちの1本がマウスの顎を押し上げます。もしもマウスに“易怒性”の発症があれば、マウスは毎回のように、2本の刺激棒のうちの1本に噛みつきます。これに対して、正常なマウスは刺激棒の動きを無視します。易怒性の症状が弱いマウスでは、刺激棒を噛む回数は多いですが、噛み付く力はそれほど大きくはありません。したがって、易怒性が弱い精神疾患モデルマウスは、攻撃行動強度の増強よりも攻撃行動発現頻度が顕著に高くなる傾向が現れます。

After the 'provocation session' is completed, please begin the 'measurement session' without delay. The procedure for conducting the 'measurement session' is the same as the 'provocation session,' but the position at which the stimulus rods are raised is adjusted to the level of the mouse's eye position. Pressing the start button of ARM II causes two stimulus rods to rise and stop on either side of the mouse's jaw. If the mouse is looking upward, the two stimulus rods will not make contact with the mouse's head. If the mouse is looking downward, the two stimulus rods will rise on both sides of the mouse's jaw. If the mouse is facing either left or right, one of the stimulus rods will push up the mouse's jaw. In case the mouse exhibits 'irritability,' it will bite one of the stimulus rods almost every time. In contrast, normal mice will ignore the movement of the stimulus rods. In mice with mild irritability symptoms, although they may bite the stimulus rods frequently, the biting force is not significantly strong. Therefore, mouse models with mild irritability tend to show a higher frequency of biting behavior expression rather than an increase in biting intensity."

⑥噛みつき行動の有無判定 Assessment of the Presence or Absence of Biting Behavior

計測セッション”の毎回の試技において、実験者はマウスの行動を観察し、マウスが刺激棒に噛み付いたと判断した時には“response button”を押して下さい。攻撃行動が発現したと判断する条件は、下の3項目を満たしたときです。(1)実験者が目視下にマウスが棒に噛み付いたと感じた時。(2)ディスプレイに表示されたグラフが明瞭に攻撃行動特有の波形を示した時。(3)デイスプレイ上に3mNs 以上の数値が表示された時。

人間の目では、マウスの攻撃行動の有無を正確には判断することはできません。マウスが刺激棒に噛み付いたように見えても、実際には噛み付いていないことがよくあります。3mNs を基準値としたのは、マウスが刺激棒に触れただけで荷重センサーがその動きを検出するからです。噛み付かなければ3mNs以上の数値が表示されないことが知られているので、3mNs 以上を攻撃行動発現の基準としています。

注)3mNs は体重が30g以上のマウスを使用した場合の基準です。小さなマウスを使用するときには、数値を小さくする必要があると思われます。

During each trial of the 'measurement session,' the experimenter should observe the mouse's behavior. When the experimenter judges that the mouse has bitten the stimulus rod, press the 'response button'. The criteria for determining the occurrence of biting behavior include the following three conditions: (1) When the experimenter visually perceives that the mouse has bitten the rod. (2) When the graph displayed on the screen clearly exhibits the characteristic waveform of biting behavior. (3) When the display shows a value of 3 mNs (millinewton-second) or higher. It is difficult for the human eye to accurately judge the presence of mouse biting behavior. Even if it appears that the mouse has bitten the stimulus rod, it is often not the case. The reason for using 3 mNs as the threshold value is that the load sensor detects the movement when the mouse merely touches the stimulus rods. It is known that a value of 3 mNs or higher will not be displayed unless the mouse actually bites. Note that 3 mNs is the standard when using mice weighing 30 grams or more. When using smaller mice, it may be necessary to reduce the threshold value."

⑦試技の無効判定基準 Criteria for Invalid Trial Determination

実験者は、毎回の刺激が正しく行われたかどうかを判断する必要があります。下のような場合には“error button”を押し、無効試技として処理します。無効ボタンが押されるとARM-Ⅱは刺激を再度やり直します。無効試技の回数が多蹴れば多いほど、計測結果に影響が現れる可能性が高くなります。無効刺激が1セッション中に6回以上発生した時点でその実験は中止にした方が良いでしょう。その動物の実験は日を改めて実施します。下のようなことが発生した場合には無効刺激と判断します。

1)マウスがTuggingをしたときに,実験者が移動用レバーを抑えていた。

2)刺激棒が上昇し始めた時にマウスが方向転換をし、刺激棒に噛みつけない状態になった。

3)刺激棒にマウスが噛み付いている時と同時に実験者が移動用レバーを動かしてしまった。

4)マウスが実験中に探索行動を始め、刺激棒の動きに無関心になってしまった。

5)マウスが仰向けの姿勢を取るなど、刺激棒に噛に付くことができない姿勢の時に刺激棒が上昇してしまった。

(ビデオをご覧下さい)

The experimenter needs to judge whether each trial was conducted correctly. In cases like the following, the 'error button' should be pressed, and the trial should be treated as invalid. When the invalid button is pressed, ARM II repeats the trial again. The higher the number of invalid trials, the greater the potential impact on the measurement results. It is advisable to discontinue the experiment when there are six invalid trials within one session. The experiment using that animal will be rescheduled for another day. The following circumstances are considered as invalid trials:

- When the mouse tugs while the experimenter is holding the moving lever.

- When the mouse changes direction as the stimulus rods start to rise and cannot bite the stimulus rods.

- When the mouse is biting the stimulus rod, at the same time, the experimenter accidentally moves the moving lever.

- When the mouse begins exploratory behavior during the experiment and becomes indifferent to the movement of the stimulus rod.

- When the stimulus rod rises in a posture where the mouse cannot bite, such as when the mouse is lying on its back.

(Please watch the video below in the Japanese version, with English subtitles enabled.)

攻撃行動発現判断の基準・試技無効の基準・マウスの導入・防尿シート

Criteria for assessing aggressive behavior, or invalid stimuli: Introduction of mice into the chamber: Instruction for making urine-absorbent sheet

攻撃行動試験の留意点Key considerations for conducting aggressive behavior tests using ARM-II

1)実験者はマウスに自分の臭いを覚えさせてください。

Experimenter should make the mice remember your scent.

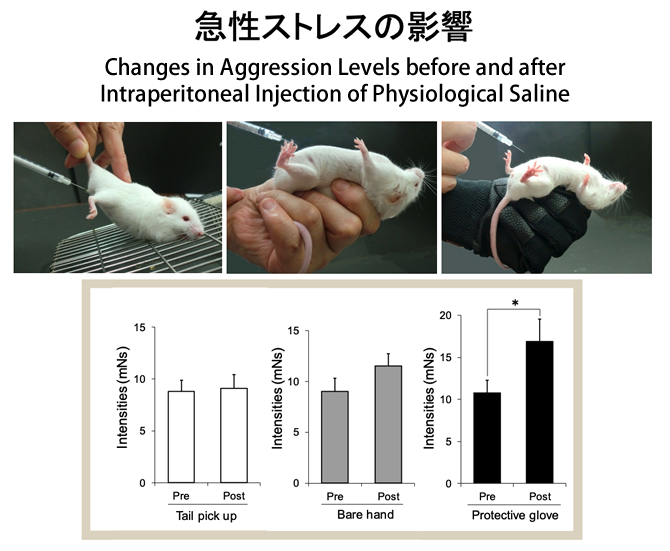

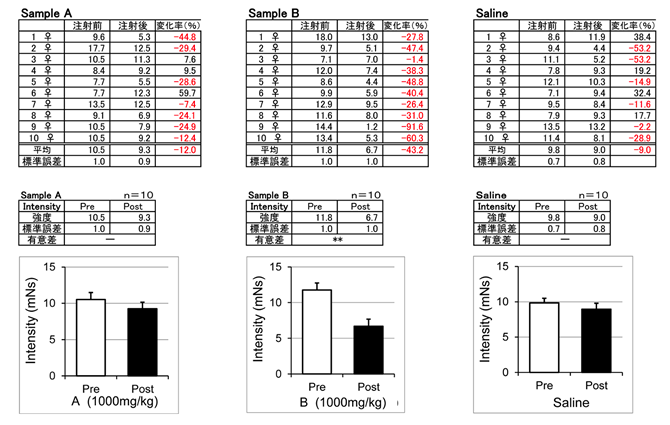

前述しましたが、実験者自体がマウスのストレス対象となってしまったら精確な実験データを導き出すことはできません。マウスは嗅覚で飼い主を識別していますので、実験者はマウスに自分の臭いを認識してもらい、飼い主として受け入れてもらう必要があります。実験者は、自分の臭いを覚えてもらうために、グローブを着けずにマウスを扱うことが推奨されます。実験者がグローブを着けてマウスを取り扱うと、攻撃行動が増強することがわかっています。下の写真とグラフは、マウスと良好な相互関係を築いている実験者による生理食塩水腹腔内注射実験です。グローブを着けてマウスを保定すると、注射後の攻撃行動が有意に増強しました。 マウスは天敵である捕食動物の臭いを嫌いますが、実験者が自宅で飼っているネコやイヌの臭いはストレスにはなりません。毎日実験者の臭いを嗅いでいれば、犬猫の臭いも実験者の臭いの一部として認識されるようです。

As mentioned earlier, if the experimenter themselves become a source of stress for the mice, it's impossible to derive accurate experimental data. Since mice identify their owners through scent, experimenters need to make sure the mice recognize their scent and accept them as caregivers. To achieve this, it's recommended for experimenters to handle the mice without gloves so that the mice can recognize their scent. It's known that when experimenters handle mice with gloves, it enhances aggressive behavior. The photos and graphs below depict an intraperitoneal injection experiment performed by an experimenter who has built a good rapport with the mice. When the experimenter wore gloves to restrain the mice, there was a significant increase in post-injection aggressive behavior.

While mice dislike the scent of predators, such as predatory animals, the scent of cats and dogs that experimenters may have at home doesn't cause stress. If experimenters smell like their own scent every day, the scent of dogs and cats seems to be recognized as part of the experimenter's scent.

Changes in aggression levels before and after intraperitoneal injection of physiological saline.

peritoneal cavity from below. No increase in aggression was observed (n=10).

Middle: The experimenter restrained the mouse by grasping the back of its neck with bare hands

and injecting intraperitoneally while the mouse was on its back. Aggressive behavior increased,

but the difference was not statistically significant (n=10).

Right: The experimenter wore gloves and similarly restrained the mouse on its back for injection.

A clear increase in aggressive behavior was observed after the injection (n=10).

2)実験中に部外者が入室するとマウスの攻撃行動が強化することがあります。

In experiments, the entry of outsiders may reinforce aggressive behavior in mice.

マウスは慣れ親しんだ人以外の臭いに対して警戒心を持ちますので、実験中に部外者が入室すると、マウスの攻撃行動が増強することがあります。そのような事態が発生し、データに影響が現れたと判断された場合には、日を改めて実験をやり直すことをおすすめします。

Mice tend to be wary of unfamiliar individuals, so the presence of outsiders during experiments may lead to an escalation in aggressive behavior. If such a situation arises and it is determined that it affects the data, it is recommended to reschedule the experiment for another day.

3)実験室周囲の騒音と、室内に流入する臭気には注意を払ってください。

Please pay attention to the noise around the laboratory and to any odors infiltrating into the mouse housing room.

精神疾患モデルマウスは、些細なことが原因となって気分を荒げる性質を持っています。そのため、攻撃行動計測実験の最中に普段とは異なる騒音が聞こえてくると、マウスがそれに敏感に反応して攻撃行動を強化させる可能性があります。他の動物の臭気が実験室内に流入するとマウスは警戒心を強め、攻撃行動に変化が現れます。人間では気付けないような微弱な事象が精神疾患モデルマウスにはストレスとなることがあります。もし、実験データに不自然な数字が現れることがあれば、その原因を検証する必要があります。

動物実験施設ではさまざまな実験動物が飼育されていることが多いですが、それらの動物の臭気がマウスの飼育室内に流入する可能性の有無を調査するべきです。ラットのような異種動物の臭気が流入する部屋は、マウスの飼育室として適切ではありません。ラットの臭いが時々流入する飼育室でマウスを飼育すると、多くのマウスにストレス症状が発現し、正常動物として使用することができなくなります。

Mouse models for mental illnesses have a propensity to become agitated over minor disturbances. Therefore, during aggressive behavior measurement experiments, if unusual noises are heard, mice may sensitively react to them, potentially intensifying their aggressive behavior. When odors from other animals such as rats infiltrate the laboratory, mice become more cautious, resulting in changes in their aggressive behavior. Even subtle events that might go unnoticed by humans can cause stress for mental illnesses model mice. If you encounter any abnormal data in your experiments, it is essential to investigate the underlying cause.

In animal research facilities, various experimental animals are often housed, and it is important to investigate the potential for odors from these animals to infiltrate the mouse housing room. Rooms where odors from different species of animals, such as rats, may infiltrate are not suitable for use as mouse housing rooms. Housing mice in a room where the odor of rats occasionally infiltrates can lead to the manifestation of stress symptoms in many mice, rendering them unusable as normal research animals.

4)攻撃行動のデータはグループ単位で評価します。

Aggressive behavior data should be evaluated on a group basis.

精神疾患モデルマウスの気分は日々不安定で、気分が良い日もあれば、塞ぎ込んでいる日もあります。そのような動物の対物攻撃行動をARM-Ⅱを用いて連日計測すると、数値は日々乱高下という状態になります。一昨日は15mNsだったが、昨日は20mNs、そして今日は10mNs、このような数字が並ぶと、「一体何を計っているんだ?」という気がしてきます。個々の個体の気分は乱高下していますので、これはこれで正しい数値なのですが、1個体に注目してしまうと、真実が見えにくくなります。しかし、グループ単位で動物の攻撃行動を評価する実験系では、気分が高揚する個体と低迷する個体がありますので、互いに相殺され、グループ全体としての変化が見えやすくなります。例えば向精神薬の薬効実験では、10匹の実験群と10匹の対照群を使用し、投薬前と投薬後の10匹平均値を比較します。薬物に効果があれば、すべての個体で攻撃行動が抑制されますので投薬の前後で明瞭な有意差がでますし、対照群では、投薬後に攻撃行動が強化される個体と抑制される個体がほぼ半々となりますので、vehicle投与の前後で有意差は現れません。

The mood of psychiatric disease model mice is unstable, with some days being good and others where they are feeling down. When measuring aggressive behavior measurement using ARM-II daily in such animals, the numerical values fluctuate from day to day. For example, aggression might be 15 mNs two days ago, 20 mNs yesterday, and 10 mNs today, which can lead to questions like, "What are we even measuring here?" Since the mood of individual animals can vary from day to day, this variation is considered correct. Therefore, the importance of focusing on individual animals is relatively low.

However, in experimental setups where aggression is evaluated on a group level, there can be individuals with heightened and lowered moods that offset each other, making it easier to observe changes in the group as a whole. For instance, in a pharmacological efficacy experiment with antipsychotic drugs, aggression changes in a group of 10 experimental subjects are compared with a group of 10 control subjects using the average values before and after drug administration. If the drug is effective, aggression is suppressed in all individuals in the drug-administered group, leading to a significant difference before and after administration. In the control group, aggression might be enhanced in some individuals and reduced in others after administration, resulting in no significant difference before and after vehicle administration.

物質A&B 腹腔内投与実験 Substances A & B: Intraperitoneal Administration Experiment

上のデータ表とグラフをご覧下さい。ある研究機関から依頼を受けた “心を鎮めるサプリメント”の候補物質2種類の検証データです。ストレス疾患モデル動物を使用し実験を行いました。サンプルBは、投与前と投与後で有意差があるので、心を鎮める効果があると推定されます。しかし、サンプルAと対照群の生理食塩水には効果がありません。サンプルAと整理食塩水のデータ表を見ると、投与後の数値が、投与前に比較して50%以上増加または減少した個体が存在します。驚くかも知れませんが、これが精神疾患モデル動物の精神症状の特徴である気分の乱高下です。注射をされたことで気が荒立っている個体もいれば、逆に落ち込んでいる個体もいるので、10例の平均値には注射前と後で有意差が現れません。それに対してサンプルBは、10例すべての個体で攻撃行動が抑制されています。ARM-Ⅱは非常に感度が高いので、投与した物質に心を動かす作用があれば、それを高精度で検出します。

Please refer to the data table and graph above. This is the verification data for two candidate substances (A & B) for a "calming supplement" requested by a certain research institution. The experiments were conducted using stress disorder model mice.

Sample B shows a significant difference before and after administration, suggesting a calming effect. However, there is no effect observed in Sample A and the control group, which received saline solution. When examining the data table for Sample A and saline solution, you will notice that some individuals exhibited an increase or decrease in values by more than 50% after administration compared to before. Surprisingly, this is a characteristic feature of the psychiatric symptoms in the model animals for mental illnesses. Some individuals become agitated after the injection, while others become more depressed, resulting in no significant difference in the average values for the ten cases before and after the injection.

In contrast, Sample B shows a suppression of aggressive behavior in all ten individuals. ARM-II is highly sensitive, so if the administered substance has a calming effect, it can detect it with high precision.

5)ストレス実験に使用する対照群(正常マウス)の飼育

Breeding of the control group (normal mice) used in stress experiments

ある特定のストレスをマウスに与え、そのストレスによる精神的影響を調べる実験を行う場合、対照群のマウスには、ストレス症状がない正常な動物を使用します。しかし、正常だと信じていたマウスの攻撃行動をARM-Ⅱを使用して計測してみると、ストレス症状が検出されることがよく起こります。実は、“ストレスが全く無い状態でマウスを飼育すること”は簡単ではありません。どのようなことが原因となってマウスにストレス症状が発症するのか、実験者が正確に把握するのは難しいのかもしれません。

例えば、実験動物業者から購入したマウスは、どのような飼育条件で育ったのか、研究者には分かりません。ある日本の業者は、母マウスが出産したすべての産仔をその母親に哺育させているそうです。マウスは一度に十数匹の産仔を出差することが普通ですので、それでは乳首の数が足りません。当然、発育が早い個体もいれば、発育が遅れる個体もいます。発育が遅れたマウスには、確実に母乳不足を原因とするストレス症状が発現します。業者からマウスを購入する場合には、ストレス症状を有するマウスが含まれている可能性があることを認識しておく必要があります。

そのような理由で、ストレス研究を行う研究者は、自らの手で繁殖を行うことが推奨されます。研究室内で動物を繁殖させ、ストレス負荷が起こらないように厳重な管理の下に動物を育てます。室内の温度、湿度、騒音、臭気、部外者の入室制限、などなど、ストレスを軽減するための方策は少なくはありません。対照群の産仔は5匹~8匹で集団飼育を行うことが推奨されます。9匹以上では母乳不足ストレス発症の可能性があり、2-3匹では個飼に近いストレスが負荷されます(Valzelli, 1969, Aggressive behavior,70-76) 。ストレス実験では、マウスとのスキンシップも有効な手段である可能性があります(Gentsch et al.,1988, Physiol. Behav.43, 12-16)。

ARM-Ⅱは、わずかなストレス症状の発現を検出しますので、ストレスを負荷されて育ったマウスの検出は容易です。ストレス実験では、実験に入る前にマウスの攻撃行動の強度と発現頻度を計測し、実験に使用するのに適切なマウスを選別します。次に正常マウスを2群に分け、半数には特定のストレスを負荷し、対照群の半数はそれまで通りの飼育を継続します。ARM-Ⅱはマウスの攻撃性をスクリーニングすることに秀でています。

When conducting experiments to investigate the psychological effects of a specific stress on mice, normal animals without stress symptoms are used in the control group. However, when we measure aggressive behavior of mice using ARM-II, we often detect stress symptoms, even in mice believed to be normal. In reality, “raising mice in a completely stress-free environment” is not easy. It may be difficult for researchers to accurately understand what causes stress symptoms to develop in mice.

For example, researchers do not know the breeding conditions of the mice purchased from animal suppliers. One Japanese supplier reportedly allows mother mice to nurse all their offspring. Since mice typically give birth to ten offspring or more at once, there are not enough nipples for all of them. Naturally, some individuals develop faster than others. Mice with delayed development will inevitably exhibit stress symptoms due to inadequate breastfeeding. When purchasing mice from suppliers, it is important to be aware that mice with stress symptoms may be included.

For these reasons, researchers conducting stress studies are recommended to breed animals themselves. We breed animals within the laboratory, with strict management to ensure that no stress is imposed. Various measures, such as controlling room temperature/humidity, noise, odors, and restricting entry by outsiders, are in place to reduce stress. It is recommended to rear the offspring of the control group in groups of 5 to 8 individuals. Having more than 9 individuals may lead to stress symptoms due to inadequate breastfeeding, while having 2 to 3 individuals will impose stress similar to individual housing (Valzelli, 1969, Aggressive behavior, 70-76). In stress experiments, bonding with mice may also be effective (Gentsch et al., 1988, Physiol. Behav. 43, 12-16).

ARM II efficiently detects the emergence of even subtle stress symptoms, making it easy to identify mice raised under stress. In stress experiments, before entering the actual experiment, the intensity and frequency of the mice's aggressive behavior are measured to select the appropriate mice for experimental use. Subsequently, the normal mice are divided into two groups, with half of them exposed to specific stress, while the other half continues to be reared as usual. ARM II excels at screening mouse aggression.

6)動物用チャンバーの交換と洗浄

Replacement and Cleaning of Animal Chambers

原則として、マウス1匹ごとに動物チャンバー1個を使用してください。しかし、チャンバーが糞尿で汚れたのでなければ、必ずしも新しいチャンバーに交換する必要はなさそうです。使用済みチャンバーは、中性洗剤を用いて軽く洗浄すればそれで十分です。同じ飼育室内に同居しているマウスたちは、他のマウスが使用したチャンバーの臭いに対して警戒心を強めることはありません。

In principle, please use one animal chamber per mouse. However, it may not always be necessary to replace the chamber with a new one, unless the chamber is soiled with feces and urine. Used chambers can be adequately cleaned with a mild detergent. Mice cohabiting in the same animal room do not exhibit increased vigilance towards the scent of chambers used by other mice.

ARM-ⅡにできることWhat ARM-Ⅱ can do

1)情動性攻撃行動(Emotional aggressive behavior)を定量的に計測できます。

Quantitative Measurement of Emotional Aggressive Behavior

ARM-Ⅱは、マウスの対物攻撃行動の強度と発現頻度を計測し、易怒性(苛立ちirritabilityに起因する爆発的な怒り)を持つマウスの精神状態を評価します。換言すると、精神疾患モデルマウスの心の中に潜むイライラや怒りを情動性攻撃行動(対物攻撃行動)として引き出し、それを指標にマウスの精神症状の重症度(intensity of the irritability)を評価します。

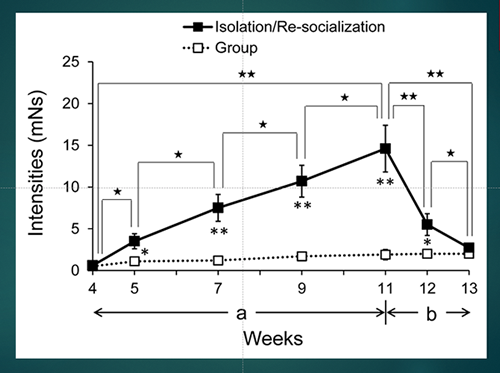

下のグラフは、生後4週において集団飼育から個別飼育を始め、7週間の対物攻撃行動の変化を追跡し、さらにその後、集団飼育に戻して2週間の攻撃行動の変化を調べたものです。個別飼育環境下ではマウスに孤独ストレスが負荷され、ストレス症状がどんどん悪化していきます。個別飼育1週間ですでにストレス症状発現が検出され、ストレス負荷期間中にほぼ直線的に症状が悪化していく様子が見て取れます。隔離7週を過ぎたところで再度集団飼育に戻すと、2週間後には正常状態に戻ったことが確認されました。

ARM-II allows for the quantitative measurement of the intensity and frequency of aggressive behavior towards inanimate objects (object-directed aggressive behavior) in mice, assessing the mental state of mice with explosive anger caused by pathological irritability. In other words, it brings out the frustration and anger within the minds of mice with psychiatric disorder as aggressive behavior towards inanimate objects and uses it as an indicator to evaluate the severity of the mice's mental symptoms.

The graph below tracks changes in object-directed aggressive behavior over seven weeks after transitioning from group housing to individual housing (isolation) at four weeks of age. Furthermore, it examines changes in aggressive behavior for two weeks after returning to group housing. Under individual housing conditions, the mice experience loneliness stress, and their stress symptoms progressively worsen. Stress symptoms are detected within one week of individual housing, and there is a clear linear progression of symptoms during the stress exposure period. However, when the mice return to group housing after more than seven weeks of isolation, they return to a normal state within two weeks. (n=13)

2)マウスの攻撃行動のスクリーニング

Screening Mouse Aggressive Behavior

同じ条件で作製された精神疾患モデルマウスが常に同じ精神症状を発現するとは限りません。例えば、ストレス負荷量が同じであっても、固体によってストレス症状の発現強度はバラバラです。向精神薬の薬効評価試験を行うときなどは、個体によって易怒性がバラバラだと実験データにも影響があらわれ、真実が見えにくくなります。実験対象の動物の条件を一律に揃えて実験を行う方が効果的なのは明らかで、そのようなとき、ARM-Ⅱによる動物のスクリーニングが役にたちます。ARM-Ⅱは15分もあれば、精神疾患モデルマウス1匹の攻撃性の有無と攻撃行動強度および発現頻度を数値化することができます。その結果をもとに、同一程度の精神症状をもつマウスを事前に選別しておけば、明瞭な結果を導き出すことができます。このことはARM-Ⅱ試験に限ったことではなく、他の行動実験、たとえば高架式十字迷路試験、オープンフィールド試験、明暗箱試験、social interaction試験などの不安を定量する行動実験でもARM-Ⅱによる動物のスクリーニングを事前に行い、マウスの攻撃行動の強さを指標に実験に使用するマウスの条件を絞っておけば、実験結果をクリアにすることができます。私たちは、だいたい同レベル(平均10mNsほど)の易怒性を有するマウスを20匹選別し、半数を実験群に、半数を対照群に振り分けています。多くの実験では、この実験数で明瞭な結果が得られます。

Even among psychiatric disorder model mice created under the same conditions, there are individual differences in the expression of psychiatric symptoms. For example, even when exposed to the same level of stress, the intensity of stress symptom manifestation varies among mice. In tests examining the effects of psychotropic drugs, variations in symptoms among individuals can result in differences in drug response, making drug efficacy evaluation unclear. Therefore, it is effective to conduct experiments with animals exhibiting roughly the same level of symptoms, and thus, screening the symptoms of the animals becomes necessary.

ARM-Ⅱ is capable of accurately and efficiently screening the mental symptoms of animals. ARM-Ⅱ can easily quantify the intensity and frequency of aggression in psychiatric disorder model mice. Since the time required for evaluating a single mouse is within 15 minutes, screening dozens of mice in a day is feasible, allowing the selection of animals for experiments. By pre-selecting mice with similar levels of psychiatric symptoms, clear results can be obtained.

Animal screening with ARM-Ⅱ is not limited to aggression tests but is highly effective in evaluating psychiatric symptoms in other behavioral experiments as well, such as elevated plus-maze tests, open-field tests, light-dark box tests, social interaction tests, and more. We typically select around 20 mice with roughly the same level of irritability (averaging around 10 mNs), allocating half to the experimental group and half to the control group. In many experiments we have conducted so far, clear results have been obtained with this number of animals.

3)軽微な攻撃行動(精神症状)の変化を検出することができます。

ARM-Ⅱ is possible to detect subtle changes in aggressive behavior (mental symptoms).

精神疾患モデルマウスを使用して、ある薬剤を投与した後、あるいは、あるストレスを負荷した後の対物攻撃行動の変化を調べたい時、他の方法(たとえばレジデント-イントルーダー試験)では、攻撃行動がある程度大きく変化しなければ検出することはできません。これに対して、ARM-Ⅱは動物のわずかな行動変化を検出することができますので、実験期間を著しく短縮することができます。たとえば、ARM-Ⅱでは、上のグラフで示したように、1週間の隔離飼育ストレスを負荷されたマウスに発現する攻撃行動発現を検出できました。レジデント-イントルーダー試験で攻撃性の発現を確認するには最低4週間以上の隔離が必要ですので、いかにARM-Ⅱの感度が高いかが分かります。ARM-Ⅱは、他の手法では検出不可能な軽微な精神症状の変化を検出します。

When using psychiatric disorder model mice and wanting to investigate changes in aggressive behavior after administering a certain drug or applying specific stress, other methods (such as the Resident-Intruder test) often fail to detect significant changes in aggressive behavior unless they are relatively large. In contrast, ARM-II can detect even slight changes in animal behavior, allowing for a significant reduction in the experimental duration. For instance, as shown in the graph above, ARM-II was able to detect aggressive behavior in mice subjected to one week of isolation-induced stress. In comparison, the Resident-Intruder test requires a minimum of three weeks of isolation to confirm the expression of aggression (Yen et al., 1959: Arch. Int. Pharmacodyn. 123:179-185), highlighting the high sensitivity of ARM-II. It is capable of detecting subtle changes in mental symptoms that may remain undetectable by other methods.

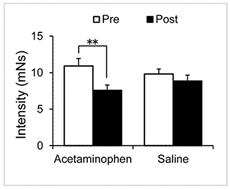

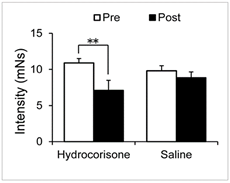

私たちは、鎮痛消炎剤(例えば、NSAIDs、糖質コルチコイド、アセトアミノフェン)、オリーブオイル、DMSOなどに攻撃行動抑制作用が存在することを学会で報告しました。他の方法では、これらの物質の攻撃行動抑制効果を検出することは不可能ですので、学会で発表した私たちのデータは他の研究者には簡単には信じてもらえませんでした。ARM-Ⅱを使わなければ、その存在すらも気付くことはありませんので、仕方がないことだと感じました。しかし、近々、ARM-Ⅱが普及すれば、消炎鎮痛剤に弱い鎮静作用があることは、誰でも知る事実となります。月経前症候群(月経前不快気分障害)に悩んでいる女子学生が「NSAIDsを飲むと楽になるのはなぜ?」と質問してくれたことがこの実験の一つのきっかけでした。

We reported at the Japan Pharmacological Society that there is an inhibitory effect on aggressive behavior in substances such as analgesics and anti- inflammatories (e.g., NSAIDs, glucocorticoids, acetaminophen), olive oil, and DMSO. Our data presented at the conference were met with skepticism from other researchers, as detecting the inhibitory effects of these substances on aggressive behavior is impossible using methods other than the ARM II object-directed aggressive behavior test. Without using ARM II, it would be hard to even notice their existence. However, with the increasing number of researchers using ARM II, it will become a widely recognized fact in the near future that anti-inflammatory and analgesic agents have a mild sedative effect.

DMSO(dimethyl sulfoxide)は薬剤の溶媒として用いられますが、DMSOには痛覚を伝えるC線維の伝導をブロックする作用があることが知られています(Evans et al., 1993)。オリーブオイルも薬剤の溶媒として使用されることがありますが、消炎鎮痛作用をもつイブプロフェンに構造が似た物質(オレオカンタール)が含まれています(Beauchamp et al., 2005)。私たちは、これらの溶媒に向精神薬を溶解して実験動物に投与し、精神疾患に対する薬効を試験した実験には疑義を感じます。今一度それらの薬剤をARM-Ⅱによる試験で検証し直す必要があると思います。

The figure on the right indicates a significant reduction in aggressive biting behavior following intraperitoneal administration of DMSO (dimethyl sulfoxide) in the ARM-II object-directed aggressive behavior test. DMSO is known to have an effect on blocking the conduction of c-fibers that transmit pain perception (Evans et al., 1993, Neurosci. Lett., 150: 145-148). Therefore, it can be inferred that the analgesic effect of DMSO resulted in a sedative effect on the mice. DMSO is commonly used as a solvent for drugs. In our experiments using the ARM II for aggressive biting tests, we experienced disruption in the experimental animals' aggressive behavior when a sedative substance was dissolved in DMSO. We have reservations about using DMSO as a solvent in experiments related to psychotropic drug efficacy testing.

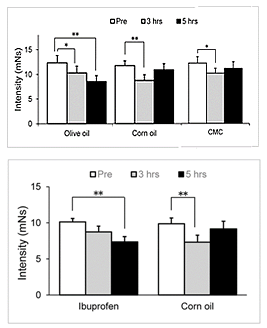

左図はオリーブオイルを経口投与した実験です。対照群のコーンオイルとCMC(カルボキシメチルセルロース)は、投与後3時間では攻撃行動の抑制が認められましたが、5時間後には元のレベルに復活ました。これに対してオリーブオイルは5時間後にも攻撃行動は抑制されたままでした。対照群のコーンオイルとCMCでは、5時間後には抑制効果が失われましたので、胃内投与3時間後に見られる攻撃行動抑制は、胃壁圧迫による副交感神経刺激が原因であると推察できます。オリーブオイルで5時間後も攻撃行動抑制作用が継続したのは、オリーブオイルに含まれるオレオカンタールの作用であると考えられます。イブプロフェンをコーンオイルに溶かして経口投与すると、5時間後も攻撃行動の抑制が継続しましたので、そのように考えられます。このように、ARM-Ⅱは他の方法では検出できない軽微な攻撃行動抑制または攻撃行動増強を検出することができます。

The top-left figure represents an experiment conducted to verify the sedative effect of olive oil. In the control group, we used corn oil or CMC (carboxymethyl cellulose), which have similar viscosity to olive oil. We orally administered an amount sufficient to satiate the mice and measured the intensity of object- directed aggressive behavior using ARM II at 3 hours and 5 hours after administration. As shown in the figure, at 3 hours after administration, all substances exhibited suppression of object-directed aggressive behavior. While corn oil and CMC returned to their original levels after 5 hours, olive oil continued to suppress aggression even at 5 hours. Since aggression suppression appeared 3 hours after gastric administration of any substance, this phenomenon can be inferred to be caused by parasympathetic nerve stimulation due to gastric wall compression (satiety effect). The loss of the aggression-inhibiting effect of corn oil and CMC after 5 hours can be attributed to the movement of these substances from the stomach to the intestine.

The continued aggression suppression effect of olive oil even after 5 hours suggests that it contains substances with sedative properties. Olive oil is known to contain a substance (oleocanthal) structurally similar to ibuprofen, which has anti-inflammatory and analgesic effects (Beauchamp et al., 2005, Nature, 437: 45-46). Therefore, the continued sedative effect after 5 hours is indicative of the action of oleocanthal.

The bottom-left figure is an experiment conducted to confirm this. When ibuprofen was dissolved in corn oil and orally administered, similar to olive oil, aggression behavior suppression continued even after 5 hours.

While olive oil is used as a solvent for drugs, caution is necessary when using it as a solvent for psychotropic drugs.

4)精神活動の雌雄差を検出します。

Detecting Gender Differences in Mental Activity

当然のことですが、情動性の攻撃行動(emotional aggressive behavior)は雌雄いずれにも発現します。レジデント-イントルーダー試験に慣れ親しんだ研究者は、メス動物の攻撃行動を計測すると聞くと驚かれますが、精神的イライラからくる怒りは人も動物も、男性も女性も共通です。易怒性を有する患者は、男女を問わず、イライラすれば周囲の人に当たり散らしますし、精神疾患モデルマウスもイライラすれば刺激棒に噛みつきます。このような心的状態は男女で、あるいは雌雄で明瞭な差があると思われますが、いざ、それを数値で表し、グラフ化しようとなると簡単ではありません。しかし、ARM-Ⅱを使用してオスとメスの攻撃行動を比較すると、簡単に、明らかな攻撃行動の強度と発現頻度の差を検出することができます。これまで、攻撃行動の雌雄差を研究した論文は多くはありませんが、ARM-Ⅱを使うと雌雄差が明瞭に見えてしまうので、性別を考慮に入れた研究が増えると予測されます。

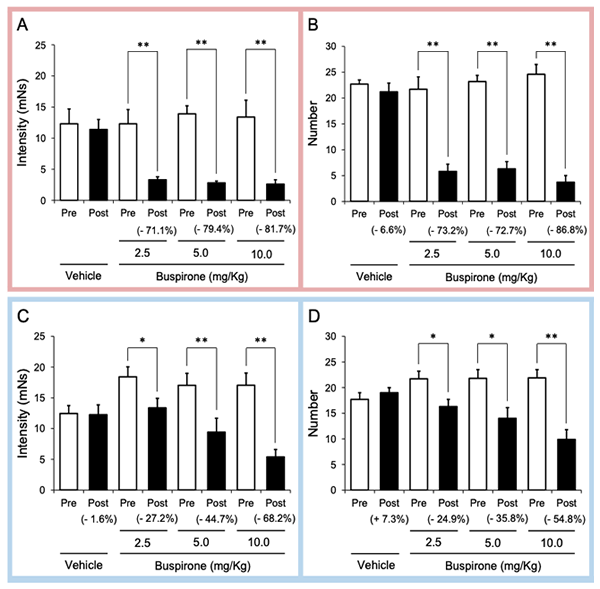

下のグラフは向精神薬(ブスピロン)の効果の雌雄差を調べたものです。上段のピンクがメスマウス、下段の青がオスマウスです。投与前と投与30分後の攻撃行動強度(A,C)と攻撃行動発現頻度(B,D)を比較しました。メスでは2.5mg/kgの投与でほぼ完全に攻撃行動は抑制されましたが、オスでは、10mg/kgの投与でも完全に対物攻撃行動は抑制したとは言えません。(注:対物攻撃行動強度の基準は3mNs以上です。)

It goes without saying that emotional aggressive behavior is expressed in both males and females. Researchers familiar with the Resident-Intruder Test may be surprised when they hear about measuring aggression in female animals. Still, anger stemming from mental frustration is common in both humans and animals, regardless of gender. Patients with pathological irritability, regardless of gender, tend to lash out at those around them when their symptoms of irritability intensify. Likewise, in psychiatric disease model mice, when they become irritable, they may bite anything, be it an experimenter’s finger or a stimulus stick of the ARM-II when they become irritable. While it is believed that there may be clear gender differences in such mental states, trying to quantify and graphically represent them is not easy. However, when comparing male and female aggression using ARM II, it is easy to detect clear gender differences. While there have been few studies examining gender differences in aggressive behavior, using ARM II makes these differences so evident that it is predicted that there will be an increase in research taking gender into consideration.

The graph below investigates gender differences in the effects of the psychotropic drug (Buspirone) on aggressive biting behavior. The upper pink section represents female mice, while the lower blue section represents male mice. Aggression behavior intensity (A, C) and aggression behavior frequency (B, D) were compared before and 30 minutes after administration. In females, aggression behavior was almost completely suppressed with a dose of 2.5 mg/kg, but in males, even a dose of 10 mg/kg did not completely suppress agonistic behavior. (Note: The criterion for aggression behavior intensity is 3 mNs or higher.)

5)攻撃行動の推移を長期間にわたって追跡できます。

Long-Term Tracking of Changes in Aggressive Behavior

ARM-Ⅱによる試験法は動物に与えるストレスが極めて小さいことが証明されています(Kuchiiwa & Kuchiiwa, 2014)。ARM-Ⅱ試験では、適切に飼育された正常マウスではほとんどストレスを感じないと思われますが、精神疾患モデルマウスにとってはストレスフルなのは確かです。ストレスを慢性的に繰り返して与えるとストレス症状は悪化しますが、ARM-Ⅱは不快な刺激に対する“反射的行動”を見ているので、ストレス反応の増強は起こりません。ARM-Ⅱのこの特長は、投薬やストレスによる影響を個々の個体について長期に渡って追跡調査することに適しています。

ところで、ARM-Ⅱ試験では、刺激棒の上昇時間を1秒間に設定していますが、これは刺激棒上昇の直後に起こる反射的行動のみを検出しようという意図からです。間を置いてから刺激棒に対して仕掛けた攻撃行動は反射的行動ではないので、ARM-Ⅱはそれを除外しています。

The Aggressive Response Meter II (ARM-II) allows for long-term tracking of changes in aggressive behavior. The aggressive response test conducted with the ARM-II itself has been demonstrated to induce very minimal stress in normal animals (Kuchiiwa & Kuchiiwa, 2014, J. Neurosci. Meth., 228: 27-34). However, it is indeed stressful for mice used as models for psychiatric diseases. In general, when chronic and repetitive stress is administered, stress symptoms tend to worsen. Nevertheless, the ARM II-based aggressive response test does not exacerbate stress symptoms even when the same animal is used repeatedly (Kuchiiwa & Kuchiiwa, 2014, J. Neurosci. Meth., 228: 27-34). This is believed to be due to the ARM II's ability to detect "reflexive behaviors" in response to unpleasant stimuli. This characteristic of the ARM II makes it well-suited for conducting long-term investigations to track the effects of drug administration or stress.

By the way, in the ARM II test, the rising time of the stimulus rod is set at one second, as it is designed to detect only reflexive behaviors that occur immediately after the stimulus rod rises. Aggressive behaviors initiated after a delay in response to the stimulus rod are considered non-reflexive, and the ARM II excludes them from analysis